Roy Lichtenstein - "Drawing for a Kiss V"

quinta-feira, 31 de março de 2011

FILMES QUE COMBINAM

Pequena Miss Sunshine ("Little Miss Sunshine", Jonathan Dayton e Valerie Faris - 2006): Uma excêntrica família norte-americana cruza o país com um único objetivo em mente: realizar o sonho de uma garotinha gorducha que quer ganhar um concurso de modelo infantil. Numa kombi amarela e caindo aos pedaços, pai, mãe, avô, tio (suicida) e um irmão adolescente se unem e vencem as diferenças num lindo e ensolarado filme capaz de fazer rir e chorar. Uma pequena grande aventura sobre o poder e a importância das pessoas com as quais somos obrigados a conviver. Aquelas pessoas que, nos momentos realmente importantes, ficam do nosso lado.

O Hospedeiro ("Gwoemul", Joon-ho Bong - 2006): Surpreendente filme de terror/ficção sul-coreano. Numa manhã qualquer, um monstro surge inexplicavelmente e começa a aterrorizar uma cidade. Entre o caos promovido pelas pessoas em fuga desesperada, o monstro rapta uma garotinha e a leva embora para o seu refúgio. A partir de então, uma família extremamente pitoresca e disfuncional parte em seu resgate. Indo na contramão dos fugitivos e das orientações do exército, um pai arregimenta os demais familiares numa perigosa busca em que todos deverão descobrir talentos inatos (ou desconhecidos) para enfrentar um perigo impensável. No fim das contas, entre monstros e segredos de governo, uma demonstração de amor capaz de unir uma família em torno de um único objetivo: o amor por uma garotinha que cometeu o erro de estar num parque num dia de sol. Pérola do cinema da Coréia do Sul e um filme imperdível.

Dois filmes que combinam.

Marcadores:

Cinema,

Filmes que combinam,

Microblogging,

Recomendo

segunda-feira, 28 de março de 2011

ABRAÇO DE LEÃO

O carinho de um leão por sua tratadora, na Colômbia. Inacreditável. Quem não quer um abraço assim?

Marcadores:

Cat Person,

Efemeridades importantes,

Microblogging

sexta-feira, 25 de março de 2011

O CASO DO ASSASSINO DE ANJOS

"Eu sou o anjo caído.

Eu sou luz.

Meu Deus, eu fiz novamente".

Luis não se considerava o homem mais corajoso do mundo, tampouco se achava covarde. Não era bonito, nem viril, nem o mais forte, mas também não era dos piores. Pelo menos, nenhuma de suas namoradas eventuais havia reclamado. Era um sujeito mediano, sossegado, meio desimportante, destes que não chamam muita atenção.

Meio invisível, achava, o que para ele era uma excelente qualidade de detetive. Entrou para a polícia por conta de suas próprias cicatrizes emocionais. Órfão de pai e mãe, viu sua família ser brutalmente assassinada quando não tinha nem 6 anos de idade. Numa madrugada qualquer, seus pais e irmãos foram mortos e apenas ele sobreviveu. Buscava, assim, entre os policiais, uma família postiça e um meio para resolver esses fantasmas que atormentavam o seu sono.

Não era o melhor policial, claro, mas isso também não o impedia de resolver alguns casos e assuntos importantes. De todos eles, porém, Luís se sentia impelido em resolver o famoso "caso do Assassino dos Anjos". Conhecido, nos bastidores da polícia, como um caso sem solução.

Eu sou luz.

Meu Deus, eu fiz novamente".

* * *

Luis não se considerava o homem mais corajoso do mundo, tampouco se achava covarde. Não era bonito, nem viril, nem o mais forte, mas também não era dos piores. Pelo menos, nenhuma de suas namoradas eventuais havia reclamado. Era um sujeito mediano, sossegado, meio desimportante, destes que não chamam muita atenção.

Meio invisível, achava, o que para ele era uma excelente qualidade de detetive. Entrou para a polícia por conta de suas próprias cicatrizes emocionais. Órfão de pai e mãe, viu sua família ser brutalmente assassinada quando não tinha nem 6 anos de idade. Numa madrugada qualquer, seus pais e irmãos foram mortos e apenas ele sobreviveu. Buscava, assim, entre os policiais, uma família postiça e um meio para resolver esses fantasmas que atormentavam o seu sono.

Não era o melhor policial, claro, mas isso também não o impedia de resolver alguns casos e assuntos importantes. De todos eles, porém, Luís se sentia impelido em resolver o famoso "caso do Assassino dos Anjos". Conhecido, nos bastidores da polícia, como um caso sem solução.

O Assassino dos Anjos não deixava bons rastros e não se permitia classificar. Matava homens e mulheres, jovens e velhos, sem um padrão muito detalhado. A única coisa que permitia ligar os crimes era a maneira como os corpos eram encontrados. Nus, deitados de bruços e enterrados em covas rasas. Em suas costas, asas rústicas desenhadas com o sangue das próprias vítimas. Nenhuma outra violência era cometida, a não ser por uma longa perfuração no peito, feita sem muito critério com algum objeto não cortante, como uma chave-de-fenda, possivelmente.

Era a única repetição do assassino. Pessoas desaparecidas que eram encontradas dias depois, semi-enterradas e com suas asas vermelhas mal desenhadas. O sangue, já seco, ganhava contornos cor de vinho, como tatuagens pré-históricas. Jovens corretores, enfermeiras idosas, crianças em idade escolar. Ao mínimo sinal de desaparecimento, a polícia já se mobilizava para encontrar um anjo antes que fosse tarde demais.

Ninguém conseguia entender as motivações por trás daqueles crimes. E Luís tampouco. Debruçava-se, horas a fio, sobre fotos, notícias e dossiês, tentando ler as entrelinhas daquela série de crimes que se sobrepunham num infinito de informações cifradas, como um labirinto. Café esfriando sobre a mesa, olhos vermelhos de cansaço contemplando costas nuas, gordas, magras, definidas. Costas de velhos e de modelos. Pobres almas unidas pela sina de se tornarem os anjos de sangue do assassino que aterrorizava a cidade havia meses.

Solitário, Luís voltava todas as noites para o seu obscuro apartamento, sempre com um vazio no peito. O vazio de não cumprir seu dever. O vazio de não ter ninguém para retornar. Não havia se casado, não tinha família. Não conseguia criar laços, acreditava. Não tinha "jeito com pessoas".

Caminhava, a passos lentos; a calçada mal iluminada e inundada por aquela penumbra da madrugada que parece esconder todo o tipo de perigo. Um silêncio esquisito, interrompido por alguns barulhos distantes, como gatos revirando latas de lixo. Um vento cortante, invadindo seu corpo por baixo do casaco pesado. Chuva fina.

Um barulho chama a atenção de Luís num beco, adiante. Um homem encostado na parede, fumando, olhos escondidos sob uma cortina gris. Os dois se olham por longos segundos até que o estranho oferece um cigarro a Luís. "Maldita madrugada fria". Não suportava cigarros, mas Luís aceita a gentileza. As mãos de ambos se tocam durante um breve instante, onde dedos incompetentes tentam fazer a chama do isqueiro sobreviver ao vento e à chuva.

Um vento quente invadindo boca, pescoço, pulmão, narinas. Uma sensação estranha, amarga e saborosa.

Naquela noite, Luís chegou em casa exausto, cansado demais até para um banho. Respirava pesadamente, como se tivesse subido pelas escadas. Olhou-se no espelho do banheiro, tocando seu rosto pálido com as mãos vermelhas e sujas de terra. E, balbuciando qualquer coisa inaudível até para si mesmo, apagou a luz para dormir.

"Meu Deus, eu fiz novamente".

"Meu Deus, eu fiz novamente".

quarta-feira, 23 de março de 2011

ADEUS A UMA DEUSA

Hoje se despede deste plano terrestre mais uma deusa imperfeita. Elizabeth Taylor (1932-2011). Hoje o cinema perde o mais lindo par de olhos violetas e muito de sua mágica. No célebre papel da Rainha Cleópatra descobri mais uma de minhas inúmeras paixões platônicas. O mundo amanhece mais cinza nesta quarta-feira.

segunda-feira, 21 de março de 2011

O REINO DOS ÓRFÃOS

Ubirajara, mais conhecido como "vô Bira", era um sujeito incomum. Hippie inveterado, socialista fervoroso, sentia orgulho de ostentar uma longa cabeleira prateada que, ocasionalmente, prendia num descuidado rabo-de-cavalo. Meio extraterrestre, seu lugar preferido - e refúgio - era uma chácara a quase 2 horas de distância da cidade, onde passava os seus dias conversando com passarinhos, pescando peixes num lago - para em seguida devolvê-los à água - e matando mosquitos com os pés, hobby responsável por um punhado de mesas quebradas, marcas de pés nas paredes e três divórcios.

Ele vivia como um hermitão, feliz, sempre de pés descalços. Era de sua "herança indígena", ele dizia orgulhosamente quando recusava, pela centésima vez, um par de sapatos de presente. Gostava de caminhar com os pés no chão, tão sujos e mal tratados, que era quase como se ele tivesse desenvolvido uma sandália orgânica que deixava uma silhueta inconfundível na parede após mais uma tentativa de extermínio de zumbidos.

Vô Bira gostava da natureza. De tirar fotos das árvores, de tomar banho sem roupa no rio, de deitar sob o sol e comer frutas e legumes frescos, ainda com aquele aroma de terra. Não tinha inibições nem quando deixava a todos desconfortáveis com alguns de seus hábitos de nudismo ou mera falta de traquejo social.

Ninguém lembrava, ao certo, quando ele havia comprado roupas novas. Era impossível lembrar. Uma foto antiga, do primeiro casamento, era a lembrança coletiva de todos. Vô Bira vestindo terno e gravata. Depois disso, camisetas manchadas e shorts tão furados que pareciam tangas, como se ele estivesse enrolado em uma rede artesanal de pesca. Ele pouco se importava. E ria, um riso solto, uma gargalhada inocente de quem descobriu, antes de todos, que não faz muito sentido em se preocupar tanto com as miudezas que nos tornam civilizados.

Ele não gostava de dinheiro. Nem de televisão. Nem dos correios. Nem de colônia pós-barba. Gostava da sua casa, da sua bagunça ordenada e do que a vida ao seu redor provia. Frutas, legumes, um pequenino cercado onde criava galinhas. Sentia pena de cada uma que abatia, claro, e sempre fazia questão de cumprir todos os rituais funerários. Mas era impossível, mesmo para ele, abrir mão do seu prazer mais mundano: galinha assada, com batatas e arroz.

Não bebia. Não muito, pelo menos. Nem fumava, salvo por alguns charutos que ele gostava muito mais pelo aroma da fumaça e pelo fato de que o hábito ocasional o fazia lembrar Fidel Castro. Quem fizesse a comparação ganhava muitos pontos de simpatia com o vô Bira.

Tinha dois cães e dois gatos que viviam harmoniosamente. "Os animais são socialistas!", dizia, da janela de casa, apontando para os animais juntos no quintal. Vô Bira gostava das crianças da família. Dos netos novos. Dos novos casamentos e das formaturas. Celebrava as pequenas conquistas de todos e nunca esquecia de nenhum dos aniversários. Cada aniversariante da família podia ter pelo menos uma certeza em seu dia: de que receberia uma ligação, no raiar da manhã, com uma voz rouca e melodiosa do outro lado da linha cantando - com fortíssimo sotaque - alguma canção de Bob Dylan, dos Beatles ou dos Rolling Stones. "Sympathy for the Devil", foi a minha última. Acho que mais por uma provocação a minha mãe do que qualquer outra coisa. Sorrio, todas as vezes que lembro disso.

Mas que criaturas misteriosas somos nós, que nos permitimos afastar de um ser de outro planeta como era o nosso avô Ubirajara. Um personagem de livro que vivia ali, a quase duas horas de nós. Deixamos esse tempo passar e não aproveitamos a sua companhia. Quase nada dela, salvo pelas obrigações familiares. Alguns por falta de tempo, outros por vergonha, outros tantos por incômodos quaisquer. A verdade é que deixamos o vô Bira de lado, em detrimento da "vida que importava". Deixamos ele passar.

Quando ele morreu, somente então, percebemos o valor daquela existência escondida, no meio do mato, entre os bichos e as frutas. Mas era tarde demais.

Fechar a casa do vô Bira pela última vez. Vendida. Futura pousada. E então, só então, descobrimos a desesperadora impossibilidade de voltar o tempo perdido e o reino de órfãos que, repentinamente, havíamos nos tornado.

Fechar a casa do vô Bira pela última vez. Vendida. Futura pousada. E então, só então, descobrimos a desesperadora impossibilidade de voltar o tempo perdido e o reino de órfãos que, repentinamente, havíamos nos tornado.

sexta-feira, 18 de março de 2011

FILMES QUE COMBINAM

Como John Cusack que, no imperdível "Alta Fidelidade" (High Fidelity), adora imaginar listas para tudo, eu gosto de elaborar um pequeno passatempo cinematográfico muito simples: imaginar sessões duplas de filmes. O objetivo é juntar dois filmes que tenham alguma relação seja no roteiro, temática, cenário, época, enfim, alguma conexão subjetiva. Mas o desafio é fugir do óbvio, porque eles não podem ser intimamente relacionados. Inauguro essa reflexão aqui com uma sessão dupla de cinema que há um bom tempo pretendo fazer:

Viagem a Darjeeling ("Darjeeling Limited", Wes Anderson - 2007): Três irmãos decidem buscar auto-conhecimento e aproximação numa pitoresca viagem de trem pela Índia. O Darjeeling Limited é o cenário (e o microcosmos) onde eles trocam memórias e mágoas novas e antigas. O plano é simples: se (re)conhecerem enquanto chegam a um mosteiro onde a mãe deles decidiu se tornar freira. Um filme alegre e ocasionalmente melancólico, excêntrico e comovente recheado com câmeras lentas lindas de morrer...

Assassinato no Orient Express ("Murder on the orient express", Sydney Lumet - 1974): Na famosa história de Agatha Christie, passageiros encontram-se no Orient Express, o famoso e luxuoso trem que, em 1935, fica preso numa tempestade. Durante a madrugada, um milionário que havia sido ameaçado de morte é assassinado e, rapidamente, todos os seus passageiros são suspeitos. Cabe ao inesquecível detetive Hercule Poirot desvendar esse mistério. Um filme imperdível para amantes do gênero e uma ótima companhia para o trem desgovernado dos irmãos Whitman, que se perdem e se encontram sob o sol escaldante da Índia.

Dois filmes que combinam.

Marcadores:

Cinema,

Filmes que combinam,

Microblogging,

Recomendo

quinta-feira, 17 de março de 2011

SÓ PORQUE EU NUNCA MAIS HAVIA FALADO NELES...

É um amor difícil de explicar. Meio platônico, acho. Eles não dão nenhuma bola para a gente (para nada, na verdade). Mas é impossível não amá-los perdidamente.

Marcadores:

Cat Person,

Efemeridades importantes,

Fotos e Fatos,

Microblogging

terça-feira, 15 de março de 2011

MUITAS FOTOS, POUCAS PALAVRAS

As fotos e vídeos da tragédia no Japão andam deixando pouco espaço para as palavras. Meus mais sinceros pensamentos a este povo tão (infelizmente) acostumado a se refazer no caos.

sexta-feira, 11 de março de 2011

O INCIDENTE

Aquela família jamais seria a mesma. Após o incidente, tudo havia ganhado outras cores e profundidades, como se pairasse no ar uma suspeita, um perigo, um segredo. Olhavam-se, em silêncio, durante todas as refeições. Escondendo-se, uns dos outros, como se vestissem máscaras de um carnaval em Veneza. O incidente havia mudado tudo. Para sempre.

As conversas eram pautadas por amenidades. Nada que importasse. Conversas anestésicas, sem grandes propósitos. Risos postiços, toques forçados sem nenhuma intenção real de carinho. Desde o incidente, eles haviam se tornado estranhos. Quase inimigos. Não sabiam mais como lidar com a convivência diária. Haviam se tornado estrangeiros naquela modesta casa onde cinco pessoas pareciam ocupar o espaço de um exército.

O pai saía, todas as manhãs para trabalhar. Saía e voltava com o mesmo punhado de palavras necessárias. A mãe ficava, quase todo o dia, na cozinha e orquestrando as atividades da máquina doméstica. Comida, limpeza, roupas. Ações automáticas e precisas, similares ao do seu marido, que do outro lado da cidade soldava componentes de eletrodomésticos. Mãos e pernas que pensavam pela cabeça. Olhos para guiar no percurso, ausência quase completa de pensamentos. Assim era depois do incidente. Era melhor não pensar em nada.

Os dois filhos mais velhos ficavam quase todo o dia fora. Um para cumprir uma exaustiva agenda de estudos e trabalho. Outro para uma agenda mais flexível, geralmente sem nenhum propósito construtivo. Mas nem por isso deixava de chegar em casa no cair da madrugada. Na solitária companhia da mãe ficava a filha mais nova, pré-adolescente, que estudava pela manhã e ajudava a mãe durante os afazeres da tarde. Silenciosa, como se muda, navegava os poucos cômodos como um fantasma. Aquela menina de olhos trágicos e vestidos puídos que ficavam cada vez mais curtos diante dos olhos de todos.

O incidente havia mudado tudo. Havia destruído aquela família. Eles não conseguiam mais olhar nos olhos uns dos outros. Não sabiam o que dizer, o que perguntar. Não riam. Não havia música. Quando muito o silêncio embalado pelas notícias sem importância na televisão. Eles eram estátuas de cera vivas, ocupando espaços em conjunto, convivendo com dificuldade. Habitantes de um labirinto. Prisioneiros sem muros.

Pela manhã, logo cedo, começava o pior de todos os rituais familiares. Tomar café, naquela mesa de toalha florida onde os braços e cotovelos quase podiam se tocar. Mãos que trocavam desastradamente facas e manteiga com grande inibição. Olhares ressabiados, pernas inquietas sob a mesa. Os filhos exalando um cheiro misturado de sabão e desodorante. Aquele cheiro de quem começa uma nova jornada diária. A mãe ainda de camisola, os cabelos amarrados sem rigor atrás da cabeça. O pai transpirando álcool em excesso da noite anterior. Todos os dias. Depois do incidente, tomar café juntos se transformou numa sessão de tortura para aquela família.

Como um batalhão dispersado, cada um praticamente saltava da cadeira para cumprir as obrigações necessárias ou mesmo inúteis. E o silêncio tomava conta, mais uma vez, da casa. A mãe recolhia os pratos, como uma cega, tateando os utensílhos sobre a mesa. O pai se arrastava para a porta, como se carregasse uma tonelada sobre suas costas cansadas de trabalhador braçal. Olhava para a mulher, de costas, na cozinha, lavando pratos. Um barulho excessivo de louça na pia, como se para abafar algo. Como se ela gritasse e aquela louça balançando violentamente pudesse fazer algo para abafar o barulho que vinha de sua mente. Ameaçava ir ao seu encontro e tocar o seu ombro. Mas desistia todas as vezes.

O sol invadindo lentamente a sala. Móveis baratos, flores de plástico. Tudo coberto por uma iluminação pobre que, ao final do dia, produzia um desagradável cheiro de coisa mofada.

O incidente havia mudado tudo, não havia como negar.

O incidente havia mudado tudo, não havia como negar.

Aquela era uma família de pessoas infelizes. Reféns de um segredo. Eles que, em companhia de seus travesseiros, pediam secretamente, todas as noites, para não acordar no dia seguinte.

Aquelas pobres seis pessoas.

quinta-feira, 10 de março de 2011

quarta-feira, 9 de março de 2011

PARA VER E OUVIR: GROOVE ARMADA ("MY FRIEND")

Música número 1 para o retorno de um feriadão. Duvido que alguém discorde.

sexta-feira, 4 de março de 2011

quarta-feira, 2 de março de 2011

segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011

sábado, 26 de fevereiro de 2011

O HIEROFANTE

Enfim havia chegado o dia que ele tanto temia. Lutara, todos aqueles anos, contra a sua própria natureza, sua moral, seu orgulho. Por amor, fingiu acreditar em todas as mentiras e meias verdades. Agia, atuava, todos os dias, como se não soubesse de nenhum dos pecados de sua mulher. E aquilo o corroía por dentro e ele sabia que acabaria por matá-lo, muito cedo, como veneno.

Por amor, ele pensava, conseguia tolerar aquela teia de traições e fingimentos. Amor por ela, claro, seu amor de infância. Amor pela estabilidade, pelos filhos meio criados. Amor ou medo, ele já não sabia. Medo de se ver só, errante, sem saber o que fazer da outra metade de vida que ainda o restava. Mais medo, chegou a conclusão. E quando se deu conta disso, que apenas o medo, e não mais que isso, era o fio que o mantinha preso aquela realidade foi que decidiu enfrentar o seu temido ponto de mutação.

Ela era uma mulher adúltera, ele sabia. Sabia de tudo, desde o princípio. Das pequenas traições, fugazes e quase inocentes, a todas as suas escapadas e aventuras. Sabia de cor as suas desculpas, já havia decorado aquelas falas falsas que ela inventava para encobertar suas falhas e rabos soltos no caminho. Porque ela não fazia nenhuma questão de cometer o crime perfeito. Longe disso. Deixava pistas e rastros tão fáceis que até chegavam a ofendê-lo. Era como se ela quisesse ser descoberta. E quando ele ameaçava brincar de detetive, algo que a deixava extremamente desconfortável, ela tergiversava e ele fingia, como sempre, acreditar.

Mas ele sempre soube de tudo, como se lesse um livro de onde apenas faltam algumas páginas. Porque ela era, simplesmente, tão óbvia. Ele nem chegava a se consumir pela fúria, puramente. Muitas vezes, sentia nojo, desprezo, às vezes pena. Era tão ridículo todo aquele fingimento que ele sentia vergonha. Ela não, claro. Ela não fazia a menor ideia de que ele sabia de tudo. Para ela, estava tudo bem, ele continuava ignorante. Para ele, o contrário. Era como se estivesse estampado em sua testa e agir como se ele não soubesse de nada era tão patético que ele tinha dificuldade em olhá-la nos olhos.

Como ela conseguia? Isso era para ele o maior mistério. Como ela conseguia viver com a culpa, se é que a sentia? Como ela podia agir daquela forma, ter cometido tantos erros, a um homem tão bom, que sempre esteve ao seu lado, irrepreensível como um sacerdote? Ele coçava a cabeça todas as vezes que se pegava pensando. Olhava-a pelos cantos de espelho e sorria, para si mesmo, como quem arma uma armadilha. Como um policial competente que faz o bandido acreditar que tudo está sob controle até pegá-lo definitivamente.

E ela não iria fugir mais. Tudo estava decidido. Ele iria matá-la naquela noite. Um plano perfeito. Seu plano perfeito. Tinha todos os passos desenhados com rigor em sua mente atribulada de engenheiro elétrico caçoado pelos colegas de trabalho.

Tudo iria começar com um drink. Como ela gostava. Esperou-a chegar do trabalho, como um assassino, camuflado sob as sombras que se desenhavam na sala. Acendeu um punhado de velas para surpreendê-la, mais uma vez, como o idiota romântico que sempre havia sido. E assim que ela desse o primeiro gole ele despejaria sobre ela aquelas três toneladas de segredos que ele sabia, para desmascará-la de uma vez por todas, e assassiná-la com a certeza de que ela morreu ciente de que ele riu por último. O castigo das adúlteras, pensava. Sentia-se bíblico naquele dia.

Mas ele não fazia ideia, nem por um segundo, que no meio dos seus planos sem fim era ela quem vinha até o apartamento para assassiná-lo. E assim o fez, com uma pequena arma de bolsa, um tiro certeiro, que rasgou o seu coração. Por fim, era ela quem destruía o seu coração. Uma última ironia.

Tombou, em câmera lenta, vendo o apartamento girar ao redor de sua cabeça. Do chão, ele sentiu o carpete acariciar o seu rosto. Gostava daquele carinho e, só então, percebeu como havia esquecido de um toque estrangeiro sobre o seu rosto. Observou-a de baixo, terminar o seu drink enquanto falava ao celular. Pelo que ele podia ainda escutar, "tudo estava resolvido".

E ele sorriu. Porque seria dele o riso final. E, assim, quando a taça despencou das mãos dela, arrebentando-se em dezenas de pedaços, ele soube que havia acertado na dose de veneno.

Sim, tudo estava resolvido.

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

AMOR PLATÔNICO

Sade. Um amor platônico nutrido desde a infância que é possível recordar. Ao mesmo tempo, um encantamento fadado ao fracasso porque sempre tive a plena noção que Sade seria demais para mim. Too much information. Cantora demais, mulher demais, bela demais, alienígena demais. Dizem que Sade é britânica-nigeriana. Eu custo a crer. Para mim, Sade não é deste mundo. Tampouco é a sua voz. É tudo transcendental demais, estrangeiro demais. Ouvir Sade entorpece, é algo alucinógeno. Os sons, do jeito como saem de sua boca, são um instrumento extraterrestre que, de alguma maneira, consegue nos transportar para um outro planeta. Música de ninar e música para fazer bebês. É isso que Sade consegue com a sua música. Misteriosa, mágica, estranha, silenciosa, discreta, etérea. Sade é como uma brisa de mar que nos pega despercebidos e vai embora, deixando um rastro de conforto e arrepios. Sade é o sol se pondo no mar. Mais um amor platônico e impossível.

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

"A MELHOR PIOR PRAIA DO MUNDO", TEXTO DE ELIANE BRUM (ÉPOCA)

A cada ano meu pai vai silenciando. E minha mãe se tornando mais falante, como se as palavras tivessem o poder de pregá-la à vida. Ele vai se tornando mais lento, um passo estudado de cada vez. E ela desafia as leis da medicina com seus joelhos gastos e seus pés de dedos tortos que saltitam pela casa e, sempre que possível, escapam para a rua. Cada dedo do pé da minha mãe parece querer avançar mais rápido que o outro, então se amontoam, como numa cena dos Três Patetas.

Sempre achei que os pés das pessoas contam tanto delas quanto o rosto. Os pés do meu pai se esparramam sólidos e largos, querendo estar sempre certos de onde pisam. E os da minha mãe se adiantam, curiosando, querem andar não importa para onde. E não raro se enfiam em buracos de onde ela os arranca recitando palavrões de lavra própria.

Passei a última semana com meus pais naquela que para mim será sempre a melhor pior praia do mundo. De repente, meu olhar foi capturado pelo andar de cada um. É perto de um milagre que eles andem juntos há quase 60 anos com esses pés descombinados. Percebi o quanto nós todos, seus filhos e netos, precisamos que eles reeditem esse desconcerto dos pés.

O que viemos averiguar, nós que moramos longe, é se continuam andando no seu modo improvável. Meu pai cada vez mais lento, minha mãe cada vez mais rápida, encontrando-se em algum lugar dessa distância entre dois pontos. Acabo divagando se meu irmão do meio não se tornou físico para compreender a trajetória destituída de lógica que é o caminhar desordenadamente sincronizado de nossos pais.

Visitá-los nesta praia que eles amam, onde para nossa decepção o mar não sofreu nenhuma influência do aquecimento global e mantém a temperatura constante de iceberg, onde os ventos varrem largas porções de areia e às vezes até os bichos mais frágeis e todas as suas sarnas, tornou-se um destino sólido de nossos verões. A cada início de ano nós sabemos que o vizinho se tornará um flagelo com seu cortador de grama às 7 horas da manhã de cada dia. E quando não for o cortador de grama será alguma outra máquina infernal que ele prefere pilotar sempre de manhã bem cedo ou logo depois do almoço. Também temos certeza de que as dúzias de cachorros não nos darão trégua latindo ao mesmo tempo e o tempo todo.

Que ninguém vai dormir nas noites de sábado para domingo porque uma romaria de adolescentes celerados vai passar diante da nossa casa estourando as caixas de som como um triste rito de passagem num mundo em que todos os rituais soam como um reality show de má qualidade. Que algum problema sempre vai acontecer com a água, que desta vez faltou por três dias. Que o único mercado cobrará preços tão abusivos que cogitaremos deixar uma fatia do rim na hora de acertar a caderneta. E a marca de cerveja será sempre a pior possível. Mas resistimos porque a melhor pior praia do mundo tem suas garras de areia cravadas no nosso coração.

Todo ano, mal boto meus pés descalços no chão e já vou jurando que é a última vez que piso naquela praia insana. E no dia seguinte a compreensão me atinge. Sei por que vim. E sei que continuarei vindo. Volto ano após ano para ter certeza que tudo continua exatamente igual. Ainda que às vezes insuportavelmente igual.

Neste verão, duas cenas cavoucaram minha alma com uma daquelas pazinhas de criança esquecidas na areia e se instalaram para ficar. Lá está meu pai. Depois de um acurado estudo sobre o rumo dos ventos, em que ele anda para lá e para cá, apalpa as nuvens com os olhos e aspira a maresia, meu pai posiciona uma cadeira e uma dessas mesas ordinárias de plástico exatamente onde a brisa circula sem obstáculos.

Lá ele se senta com alguma de suas preciosidades. Neste ano o primeiro livro sobre a história do Brasil escrito por um brasileiro, Frei Vicente do Salvador, datado do início do século XVII. Só interrompe essa leitura para esmiuçar o jornal, de onde recorta as melhores partes. Não há tecnologia que o convença que recortar o jornal com tesoura não siga sendo a melhor maneira de organizar um arquivo. Eu o espio da minha rede e, a certo momento, não consigo evitar. Grito: “Pai, a vida é boa, né?”. E ele responde de volta, meio sobressaltado com a interrupção: “É muito boa, sim!”. E desandamos a rir. E eu choro.

A outra é de minha mãe. Desde que ela ganhou um laptop dos filhos desdenha todos os outros tipos de comunicação. Lá vem ela caminhando pelas bordas dos pés, meio de lado, como é o seu estilo, meio sabendo que interrompe a minha leitura, mas sem conseguir resistir a compartilhar a brincadeira que acaba de lhe chegar por email. Tu conheces a mágica do 111? Não, eu não conhecia. Então pega os últimos dois algarismos do teu ano de nascimento – 66 – e soma com a idade que vais fazer neste ano – 45.

Eu não sou muito boa em matemática, mas consigo. E ela quase dá pulinhos de alegria. Testamos juntas vários nascimentos e aniversários e, incrível, sempre dá 111. Ela passa então o resto do dia em um animado balé com seus pés problemáticos, satisfeitíssima com a mágica do 111. Feliz como no tempo em que trepava nos pés de laranja da chácara do pai para roubar fruta verde. Eu a observo, com respeito máximo pela conquista do povo egípcio e por tudo o que significa para o mundo inteiro. E ao mesmo tempo meio envergonhada porque naquele meu canto acanhado de planeta, na melhor pior praia do mundo, o acontecimento mais importante daquele dia foi testemunhar minha mãe saltitando de ladinho por causa do 111.

Eu não sou muito boa em matemática, mas consigo. E ela quase dá pulinhos de alegria. Testamos juntas vários nascimentos e aniversários e, incrível, sempre dá 111. Ela passa então o resto do dia em um animado balé com seus pés problemáticos, satisfeitíssima com a mágica do 111. Feliz como no tempo em que trepava nos pés de laranja da chácara do pai para roubar fruta verde. Eu a observo, com respeito máximo pela conquista do povo egípcio e por tudo o que significa para o mundo inteiro. E ao mesmo tempo meio envergonhada porque naquele meu canto acanhado de planeta, na melhor pior praia do mundo, o acontecimento mais importante daquele dia foi testemunhar minha mãe saltitando de ladinho por causa do 111.

Aperto a minha filha com força antes que ela parta rumo ao Rio de Janeiro e, como sempre, me surpreendo de como é possível amar tanto assim um outro ser humano. Afofo seus pequenos pés que ela afirma serem em forma de raquete. E aceito que pela lógica é natural que seja ela a primeira a partir para longe. Nós que ficamos não compreendemos bem como ela pode preferir Ipanema e Leblon à melhor pior praia do mundo. Mas, por amor, fingimos entender.

Deste lugar geográfico-sentimental fazemos de conta que o tempo não avança, enquanto com o canto dos olhos cada um de nós anota mentalmente as marcas que assinalam nosso corpo e também os daqueles que amamos. Registramos, mas não contamos para ninguém. Para o ano que vem esperamos um novo par de pezinhos gorduchos e ainda sem nome, um bebê novo que acolheremos. Ele mal saberá onde está enquanto engatinha sua vida nova pelo assoalho, sem adivinhar que a melhor pior praia do mundo já crava nele suas unhas de areia.

A vida é mais intensamente isso do que todo o resto. Essa nossa capacidade de fingir desconhecer que um dia essa casa será alugada para outros porque nossos pés já não andarão por esse mundo. Mas enquanto isso, resistimos. Cheia de medo, tento algemar com palavras o que já não alcanço prender de outro jeito.

Se me perguntarem agora o que eu desejo para o próximo verão, com toda a fome do meu querer, é isso: perseguir com os olhos os cada vez mais lentos passos do meu pai por esse mundo. E observar os dedos dos pés de minha mãe se atropelarem na pressa de chegar a algum lugar que ela nunca soube bem onde fica.

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

PARA VER E OUVIR: CHET BAKER ("MY FUNNY VALENTINE")

De arrepiar dos pés à cabeça. E em lembrança dos Valentines.

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011

"LÁ EM CASA, QUEM MANDA É A PATROA..."

Uma cena engraçada - ou fábula da vida real - no Zoológico Nacional de Washington (EUA). Na jaula onde reside uma família de leões, um leãozinho muito corajoso decide pregar uma peça no papai...

Mas a brincadeira dura pouco e o leãozinho quase descobre o preço da sua traquinagem...

Até que a dona leoa, a patroa, diz quem manda naquela jaula...

E tudo fica bem.

Marcadores:

Cat Person,

Efemeridades importantes,

Fotos e Fatos,

Microblogging

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011

A JORNADA

Das mentes brilhantes por trás de "Flower" virá uma nova experiência digital chamada "Journey". O jogo, projeto mais recente da that game company retratará a jornada de um ser solitário através de um deserto gigantesco. Aparentemente, haverá interação (anônima) com outros jogadores, que poderão viajar juntos, agir cooperativamente e, quando bem entenderem, seguir caminhos distintos. Tudo sem jamais trocar uma palavra ou saber qualquer informação a respeito um do outro. Uma jornada de silêncios e solidão. Promete.

Marcadores:

Cultura e Arte,

Efemeridades importantes,

Nerd Pride

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

O ESPELHO

Acordava, todos os dias, num ritual preguiçoso e de atividades coordenadas. A primeira visita ao banheiro para resolver alguns compromissos fisiológicos. Olhos semi-serrados, cabelos em múltiplas direções. Olhava-se no espelho por alguns instantes, molhava o rosto, avaliava o surgimento de sinais, rugas ou espinhas inesperadas. Escovava os dentes, sem pressa, sentindo o posicionamento de cada um deles dentro da boca.

Barbeava-se e então seguia para o começo de mais uma manhã com ações automáticas que envolviam fazer café, ignorar as notícias, exercitar-se e então rumar para o primeiro, e rápido, banho do dia. Observava o seu corpo com algum rigor, culpando-se por eventuais exageiros gastronômicos na noite anterior. Adorava comer comidas boas e beber vinhos bons. Era seu pecado preferido. Não que fosse dado a pecados. Não era.

Saía do banho, a água fria escorrendo das pernas para os azulejos no chão. Enxugava-se com delicadeza, massageando cabeça, braços, costas. Gostava deste cuidado, sentia-se abraçado. Voltava ao espelho para pentear os cabelos, hidratar a pele tão ressecada de janeiro e se perfumar para mais um dia de trabalho.

Saía do banho, a água fria escorrendo das pernas para os azulejos no chão. Enxugava-se com delicadeza, massageando cabeça, braços, costas. Gostava deste cuidado, sentia-se abraçado. Voltava ao espelho para pentear os cabelos, hidratar a pele tão ressecada de janeiro e se perfumar para mais um dia de trabalho.

Vestia-se sem muita exigência. Gostava de elaborar algumas combinações não muito criativas. Não tinha muita paciência. Desde que as cores não berrassem entre si, estava tudo bem. Calça, meias, cinto, camisa, botões. E retornava ao espelho para amarrar a gravata em volta do pescoço. Estava vencido 1/3 do dia. Era hora de sair.

Quando voltava para casa, com o sol se derramando vermelho na janela da sala, jogava a mochila de maneira desplicente sobre o sofá. Chutava sapatos e se despia como se fosse o super-homem saindo de uma cabine telefônica. Sentia calor quando voltava. Alguns bons blocos caminhando. Ajudava a manter o peso.

Olhava-se por alguns instantes ao espelho, observando o desgaste do dia. E tomava um último banho. Este, diferente do primeiro, sem pressa. Gostava da sensação da água morna no corpo, como se estivesse lavando o peso de um dia inteiro de trabalho árduo. Árduo, não. Não era, de fato. Mas não menos cansativo. Secava-se, penteava os cabelos e vestia um confortável pijama de algodão para, então, elaborar uma ceia modesta que, em dias comportados, não passava de uma sopa, torradas e chá preto.

Realizava algumas atividades banais e então se preparava para encerrar a terceira parte do seu dia. Deitar-se e dormir. Molhava o rosto para então secá-lo numa massagem preguiçosa. Olhava-se uma última vez, apagava a luz e deitava sob um emaranhado de cobertas que o mantinham aquecido durante a noite.

Ele era um homem só. Muito só.

E nunca, nem uma única vez, percebeu a estranha mulher que o observava, todos os dias, dentro do espelho; não percebia a mulher nem os seus olhos amarelos. Aqueles olhos de gato. Ohos de bruxa.

No dia seguinte, nada de rituais e rotinas. Apenas silêncio, um emaranhado de lençois vazios sobre a cama, e os ruídos da cidade que despertava para mais uma manhã.

O apartamento estava vago novamente. Era iluminado, espaçoso e tinha um aluguel bem abaixo do mercado.

O apartamento estava vago novamente. Era iluminado, espaçoso e tinha um aluguel bem abaixo do mercado.

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

terça-feira, 1 de fevereiro de 2011

ILUSTRANDO

Brasília, vista do espaço. Linda, esquisita, inconfundível. Ave moderna que parece um pássaro pré-histórico fossilizado. Até assim Brasília é uma cidade de contradições. Ame-a ou deixe-a à parte, não há nada no mundo igual a Brasília.

Marcadores:

Efemeridades importantes,

Fotos e Fatos,

Ilustrando,

Microblogging

quarta-feira, 26 de janeiro de 2011

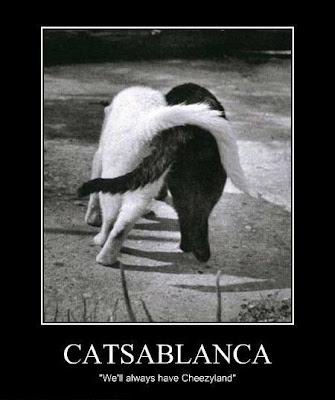

A DELICIOSA COMBINAÇÃO GATOS+INTERNET

Para quem, como eu, não se cansa do delicioso combo gatos+internet, um dos melhores refúgios online sem dúvidas é o icanhascheezburger. Vale pelo menos uma visita por dia para descobrir fotografias e vídeos, tudo com um humor muito peculiar. É o panteão que celebra os bichanos como os verdadeiros donos da internet. Não tem jeito, os gatos são os reis do mundo virtual.

Marcadores:

Cat Person,

Efemeridades importantes,

Microblogging,

Recomendo

ILUSTRANDO

Retrato de Mao Tsé-Tung, de Andy Warhol, com contribuição de Dennis Hopper (dois tiros devidamente registrados por Warhol como parte da obra)

terça-feira, 25 de janeiro de 2011

DIÁRIO DE GATO

"Cat Diaries", filme da Friskies filmado inteiramente por... gatos. Vale cada segundo.

Marcadores:

Cat Person,

Cinema,

Cultura e Arte,

Efemeridades importantes,

Microblogging

MINHAS APOSTAS (OU SERIAM TORCIDAS?)

Com a divulgação dos indicados para o Oscar de 2011, registro aqui minhas apostas que são, na verdade, uma torcida. Porque não levo em consideração as questões técnicas ou políticas. É, meramente, quem eu gostaria que vencesse.

Melhor ator: Colin Firth, por "O Discurso do rei"

Melhor atriz: Michelle Williams, por "Blue Valentine"

Melhor ator coadjuvante: Geoffrey Rush, por "O Discurso do rei"

Melhor atriz coadjuvante: Helena Bonham Carter, por "O Discurso do rei"

Melhor roteiro original: "Minhas mães e meu pai"

Melhor roteiro adaptado: "A rede social"

Melhor diretor: Darren Aronofsky, por "Cisne Negro"

Melhor filme: "O Discurso do rei"

Injustiças: como em todas as edições, sempre há algumas injustiças. Lamento por "Blue Valentine" não concorrer a melhor filme, bem como "Never let me go". E, naturalmente, fiquei na expectativa que "Somewhere" pudesse concorrer como roteiro original, filme, direção para Sofia Coppola ou mesmo atriz coadjuvante para Elle Fanning. Fica para a próxima. Agora, é torcer.

segunda-feira, 24 de janeiro de 2011

"O SONO É UM TIPO DE ABANDONO"

Desenho de Amarílis Lage, do Blog Cartolina. Lindo demais. Como sempre.

UMA ROADTRIP PARA NÃO ESQUECER TÃO CEDO

Nem todos sabem, mas Joe Hill, um novo autor que tem ganhado muita notoriedade no mundo da ficção de terror, é filho de ninguém menos que Stephen King, o mestre do gênero. Em seu romance de estreia, "A estrada da noite" (já na lista dos mais vendidos do New York Times), Hill constroi uma história eletrizante e absolutamente impossível de largar. Com um texto dinâmico e altamente atmosférico, ele cria cenários, personagens e situações com grande realismo capaz de nos pregar sustos. O personagem principal é Judas Coyne, um ex-roqueiro que aproveita a sua fortuna colecionando objetos mórbidos relacionados a algum tipo de tragédia ou crime. Jude é um eterno solitário, que chama as suas namoradas pelo nome do estado onde nasceram e ignora o seu pai que está no leito de morte. Não é, definitivamente, o herói ideal.

Um belo dia, seu assistente encontra um fantasma à venda num site de leilões. Trata-se de um paletó velho que, segundo o anúncio, vem com o fantasma de brinde. Imediatamente, Jude decide comprar o paletó e, a partir deste momento, sua vida nunca mais será a mesma. Com a chegada da encomenda, vem também o espírito, que Jude encontra sentado numa cadeira de sua casa. De olhos fechados, o fantasma parece cochilar enquanto o roqueiro caminha por um corredor. O fantasma está lá, ele percebe. É real.

Pouco a pouco, Jude descobre que o visitante não foi algo tão acidental quanto ele imaginava e que, talvez, seja hora de pagar pelos erros do passado. Uma dívida a ser acertada. E assim, na companhia do fantasma e de Jude, vamos todos nós por uma estrada de fuga, perigos, sacrifícios e muita tensão que parece não ter fim. Ou, pelo menos, não um final feliz. O que está reservado para Jude, do outro lado da estrada da noite?

Quem ler vai descobrir. Surpreendente e obrigatório para fãs do gênero.

sábado, 22 de janeiro de 2011

quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

O AMOR QUE MORRE DIANTE DOS NOSSOS OLHOS

Se um filme como "The Notebook" (Diários de uma paixão) é uma linda (porém completamente fantasiosa) história sobre um amor eterno, "Blue valentine" (me recuso a reproduzir o título brasileiro) é o extremo oposto. Porque é uma história que transpira realidade e não tem pudor em dizer que, sim, o amor nasce como uma explosão que parece durar para sempre, mas como todo ser vivo definha até morrer. Curiosamente, ambos os filmes são estrelados pelo sempre competente Ryan Gosling. Este mais novo conta também com a atuação de Michelle Williams, que está melhor a cada dia que passa.

Apesar de guardar "The Notebook" com imenso carinho entre meus filmes preferidos, tenho que admitir que "Blue Valentine" está mais de acordo como enxergo as relações amorosas hoje em dia. Nós nos apaixonamos, achamos sempre que é para sempre, e nos surpreendemos com a (triste) constatação de que tudo aquilo, antes tão especial e único, também pode ruir sob os nossos pés.

Dirigido belamente por Derek Cianfrance, com muito uso de paralelos e flashbacks para contar a história de um jovem casal quando se apaixona (passado) e o inferno do casamento (presente); este é um lindo filme triste sobre como duas almas podem se encontrar, sentir-se gêmeas, e então se depararem com a estagnação e infelicidade da vida real. Um campo estéril onde o amor não sobrevive e os "tristes namorados" se vêem testemunhas impotentes disso.

No começo do namoro, o desejo incontrolável de Dean (Gosling) em fazer tudo por Cindy (Williams) é apaixonante e corajoso, algo que a encanta imediatamente. Ele toca violão para ela na rua, submete-se à investigação de sua família, apanha e guarda tudo o que ganha de maneira a prometê-la algum futuro.

No entanto, todas estas qualidades que encantaram Cindy, seis anos antes, são praticamente intoleráveis para ela nos dias atuais. Ela não tem mais paciência para ele, até as suas brincadeiras como pai a irritam; ela quer que ele faça algo de sua vida, construa algo, torne-se algo. Dean pareceu, um dia, o melhor rapaz que ela poderia conhecer. Hoje, para Cindy, ele é o pior. E assim é costurada essa melancólica - e muito verdadeira - história: com a ideia de que o amor nasce e morre diante dos nossos olhos.

Não há muito o que contar a respeito do filme. Melancólico, real, mais real do que gostaríamos que fosse. Não está aqui somente a história dos pobres namorados, Dean e Cindy. É a história de todos nós. O relato na tela da nossa dificuldade (ou incompetência) de fazer o amor sobreviver à passagem do tempo. É um filme doído, humano, impossível de não se identificar.

Estamos todos nós ali, inertes, diante de um passado que um dia foi tão bom mas que já não conseguimos lembrar direito. Como Dean e Cindy, naturalmente, não gostaríamos de estar. Queremos os filmes perfeitos, as histórias de amor do cinema, onde tudo é eterno.

Mas a vida real é feita destas lágrimas que ninguém quer chorar, das palavras duras que acabamos dizendo; mágoas, arrependimentos e das fotografias que registram o que parece impossível de se recordar.

Apesar de guardar "The Notebook" com imenso carinho entre meus filmes preferidos, tenho que admitir que "Blue Valentine" está mais de acordo como enxergo as relações amorosas hoje em dia. Nós nos apaixonamos, achamos sempre que é para sempre, e nos surpreendemos com a (triste) constatação de que tudo aquilo, antes tão especial e único, também pode ruir sob os nossos pés.

Dirigido belamente por Derek Cianfrance, com muito uso de paralelos e flashbacks para contar a história de um jovem casal quando se apaixona (passado) e o inferno do casamento (presente); este é um lindo filme triste sobre como duas almas podem se encontrar, sentir-se gêmeas, e então se depararem com a estagnação e infelicidade da vida real. Um campo estéril onde o amor não sobrevive e os "tristes namorados" se vêem testemunhas impotentes disso.

No começo do namoro, o desejo incontrolável de Dean (Gosling) em fazer tudo por Cindy (Williams) é apaixonante e corajoso, algo que a encanta imediatamente. Ele toca violão para ela na rua, submete-se à investigação de sua família, apanha e guarda tudo o que ganha de maneira a prometê-la algum futuro.

No entanto, todas estas qualidades que encantaram Cindy, seis anos antes, são praticamente intoleráveis para ela nos dias atuais. Ela não tem mais paciência para ele, até as suas brincadeiras como pai a irritam; ela quer que ele faça algo de sua vida, construa algo, torne-se algo. Dean pareceu, um dia, o melhor rapaz que ela poderia conhecer. Hoje, para Cindy, ele é o pior. E assim é costurada essa melancólica - e muito verdadeira - história: com a ideia de que o amor nasce e morre diante dos nossos olhos.

Dean e Cindy dividem um amor que será para sempre. Não, infelizmente, não.

Não há muito o que contar a respeito do filme. Melancólico, real, mais real do que gostaríamos que fosse. Não está aqui somente a história dos pobres namorados, Dean e Cindy. É a história de todos nós. O relato na tela da nossa dificuldade (ou incompetência) de fazer o amor sobreviver à passagem do tempo. É um filme doído, humano, impossível de não se identificar.

Estamos todos nós ali, inertes, diante de um passado que um dia foi tão bom mas que já não conseguimos lembrar direito. Como Dean e Cindy, naturalmente, não gostaríamos de estar. Queremos os filmes perfeitos, as histórias de amor do cinema, onde tudo é eterno.

Mas a vida real é feita destas lágrimas que ninguém quer chorar, das palavras duras que acabamos dizendo; mágoas, arrependimentos e das fotografias que registram o que parece impossível de se recordar.

quarta-feira, 19 de janeiro de 2011

QUANDO UM PAÍS MAIS PRECISOU DE UMA VOZ...

...Descobriu que o seu rei era gago e que tinha, como adversário, ninguém menos que o tremor que reverberava, da Alemanha, em todo o continente europeu no amanhecer da II Guerra Mundial. Aqui está a maravilhosa - e inacreditável - história real do rei George VI, da Inglaterra, interpretado magistralmente por Colin Firth.

A história é famosa. Na década de 30, o príncipe de Gales abdicou do trono inglês para se casar com uma jovem americana (de passado duvidoso). Isso fez com que o herdeiro seguinte, o duque de York (príncipe Albert), assumisse o trono. Albert, desde jovem, era conhecido pela gagueira que o imobilizava em público, o que fazia com que qualquer apresentação fosse uma tragédia antecipada.

Mas eis que surge, dos confins da Alemanha, uma sombra que se alastra pela Europa como uma doença. Inevitavelmente, a guerra de Hitler chega à Inglaterra e a nação, mais do que nunca, precisa de um líder que os conforte, oriente e guie nos dias negros adiante.

Neste momento surge Lionel Logue (Geoffrey Rush), um ator de teatro frustado que ganhou notoriedade em Londres por suas habilidades com a oratória. Num último recurso da futura rainha Elizabeth I (vivida lindamente por Helena Bonham Carter), Albert se consulta com Lionel e rapidamente descobre seus métodos nada ortodoxos.

Começa assim uma relação conturbada e afetuosa - quase uma terapia - em que Lionel ajuda Albert a descobrir - e derrotar - seus fantasmas: a formalidade, as obrigações, a impossibilidade de abraçar a naturalidade. Albert é tenso, reprimido, marcado pela sina de viver à sombra do irmão (futuro rei). Aos poucos, a terapia rende frutos e cenas memoráveis que nos dão a certeza que, de uma maneira ou de outra, o rei conseguirá realizar seu discurso.

"The king's speech" (O discurso do rei), filme de Tom Hooper, é, essencialmente, de Colin Firth, que a cada novo trabalho parece chegar ainda mais longe. Sua atuação, como o rei gago, é comovente, engraçada, honesta. Ele se entrega, de corpo e alma, para dar vida a este homem atormentado por uma "deficiência" e que se vê diante de uma responsabilidade para a qual jamais foi treinado. Numa cena emblemática do filme, o rei e seu treinador entram em embate. "Por que eu tenho que perder meu tempo com você?", questiona o sempre impertinente Lionel. "Porque eu tenho uma voz!", responde o rei com veemência. "Sim, você tem" sorri Lionel diante do óbvio que só o rei parece não querer entender.

Nós torcemos por ele, como se fossemos um daqueles milhares de cidadãos britânicos, às vésperas da guerra, sem a menor ideia de como seriam os dias seguintes. E suas palavras, afinal, acalmam e encorajam a todos nós.

Sou encantado com a história de "heróis contundidos" e este não é exceção. Ao final, tive vontade de bater palmas para o sr. Firth e torcerei pelo seu Oscar esse ano. Será mais do que merecido.

Em poucas palavras, este é um daqueles filmes que nos fazem chorar de alegria.

Absolutamente imperdível.

A história é famosa. Na década de 30, o príncipe de Gales abdicou do trono inglês para se casar com uma jovem americana (de passado duvidoso). Isso fez com que o herdeiro seguinte, o duque de York (príncipe Albert), assumisse o trono. Albert, desde jovem, era conhecido pela gagueira que o imobilizava em público, o que fazia com que qualquer apresentação fosse uma tragédia antecipada.

Mas eis que surge, dos confins da Alemanha, uma sombra que se alastra pela Europa como uma doença. Inevitavelmente, a guerra de Hitler chega à Inglaterra e a nação, mais do que nunca, precisa de um líder que os conforte, oriente e guie nos dias negros adiante.

Neste momento surge Lionel Logue (Geoffrey Rush), um ator de teatro frustado que ganhou notoriedade em Londres por suas habilidades com a oratória. Num último recurso da futura rainha Elizabeth I (vivida lindamente por Helena Bonham Carter), Albert se consulta com Lionel e rapidamente descobre seus métodos nada ortodoxos.

Começa assim uma relação conturbada e afetuosa - quase uma terapia - em que Lionel ajuda Albert a descobrir - e derrotar - seus fantasmas: a formalidade, as obrigações, a impossibilidade de abraçar a naturalidade. Albert é tenso, reprimido, marcado pela sina de viver à sombra do irmão (futuro rei). Aos poucos, a terapia rende frutos e cenas memoráveis que nos dão a certeza que, de uma maneira ou de outra, o rei conseguirá realizar seu discurso.

Colin Firth dá vida, com beleza, elegância e honestidade, ao rei gago, George VI, nesta história real do nosso passado recente

"The king's speech" (O discurso do rei), filme de Tom Hooper, é, essencialmente, de Colin Firth, que a cada novo trabalho parece chegar ainda mais longe. Sua atuação, como o rei gago, é comovente, engraçada, honesta. Ele se entrega, de corpo e alma, para dar vida a este homem atormentado por uma "deficiência" e que se vê diante de uma responsabilidade para a qual jamais foi treinado. Numa cena emblemática do filme, o rei e seu treinador entram em embate. "Por que eu tenho que perder meu tempo com você?", questiona o sempre impertinente Lionel. "Porque eu tenho uma voz!", responde o rei com veemência. "Sim, você tem" sorri Lionel diante do óbvio que só o rei parece não querer entender.

Nós torcemos por ele, como se fossemos um daqueles milhares de cidadãos britânicos, às vésperas da guerra, sem a menor ideia de como seriam os dias seguintes. E suas palavras, afinal, acalmam e encorajam a todos nós.

Sou encantado com a história de "heróis contundidos" e este não é exceção. Ao final, tive vontade de bater palmas para o sr. Firth e torcerei pelo seu Oscar esse ano. Será mais do que merecido.

Em poucas palavras, este é um daqueles filmes que nos fazem chorar de alegria.

Absolutamente imperdível.

terça-feira, 18 de janeiro de 2011

PARECE MENTIRA...

Mas eis que assim, do nada, a Square-Enix anunciou uma continuação direta de Final Fantasy XIII. Lightning estará de volta, ainda em 2011, em FFXIII-2.

Marcadores:

Efemeridades importantes,

Microblogging,

Nerd Pride

segunda-feira, 17 de janeiro de 2011

sábado, 15 de janeiro de 2011

quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

A SEGUNDA IMPRESSÃO

O filme "O casamento de Rachel" (Rachel getting married) é um ótimo exemplo de que nem sempre a primeira impressão é a que fica. Os filmes têm disso. Estão vinculados a uma série de fatores que podem implicar em gostarmos ou não deles: momento, estado de espírito, maturidade, experiência. Por isso é tão comum rever um filme que havíamos detestado e nos surpreendermos ou, então, um filme que havíamos adorado na primeira vez para descobrir que ele não era tão bom assim. Coisa de momento. Isso acontece comigo com grande frequência, para o bem e para o mal. Perco e ganho filmes na mesma proporção e, deste quase constante 0 x 0, (re)descubro filmes especiais. E fico feliz por isso.

Com "O casamento de Rachel" foi assim. Achei o filme intragável na primeira tentativa. Não gostei do ritmo do filme, ainda que tenha notado - desde a primeira vez - que o roteiro, atuações e direção mereciam uma segunda chance. Anos depois, revendo o filme, percebi como a minha interpretação inicial havia sido equivocada. Este não é um filme ruim, absolutamente. Mas ele precisa, sem dúvidas, de um pouco mais de esforço. Não é tão palatável ou fácil de assimilar sem alguma reflexão.

A questão toda, imagino, está na concepção de uma família disfuncional. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma família disfuncional. São irmãos problemáticos, primos, tios, avós, mesmo pais. Acho impossível encontrar alguma família que não tenha os seus "esqueletos no armário". Isso para mim é um fato. No cinema, porém, as famílias - quando não são perfeitas - são "charmosamente disfuncionais", o que geralmente é algo cômico ou dramático sempre com um toque destinado a comover o espectador.

Isso, em hipótese alguma, acontece aqui. A família retratada em "O casamento de Rachel" é disfuncional, problemática e verdadeira como as nossas. E, justamente por isso, seja difícil - em imediato - apreciar os personagens ali. Ninguém sente prazer em observar seus defeitos no espelho, correto? Isso cria aquele desconforto e um desejo desesperado de mudar de assunto, de ares.

Esse é o verdadeiro trunfo do filme de Jonatham Demme ("Silêncio dos inocentes") e estrelado - de forma muito honesta - por Anne Hathaway. A história, como o título sugere, narra o casamento de Rachel. No entanto, a questão toda por trás do casamento (seus preparativos e expectativas) é a angustiosa espera pela filha problemática, Kym (Hathaway), que em breve retornará de uma clínica de reabilitação. A família, na medida do possível, é alegre, amorosa, todos tentando viver ao seu jeito, respeitando as diferenças e seguindo em frente (percebam como a questão racial JAMAIS é tema de discussão aqui).

Mas há um passado trágico do qual Kym é protagonista. Aos 16 anos, completamente entorpecida pelo uso de remédios, Kym sofreu um acidente de carro que acabou matando seu pequeno irmão, Ethan. Ninguém se recuperou verdadeiramente deste trauma e Kym, especialmente, carrega-o como um fardo pessoal que, justamente, acabou levando-a para um precipício ainda mais profundo.

A chegada de Kym deixa a família em constante estado de pânico e expectativa

Por conta disso, a "presença" de Kym é desconcertante. Ácida, agressiva, intransigente, impertinente, egoísta; ninguém sabe o que esperar dela e sua presença pesada na casa cria um constante ambiente de pânico e expectativa. Ela é imprevisível, instável, inconstante, volátil. Num momento, ri, abraça, ama sua irmã e família. Num outro, quase imediatamente, é irônica e violenta. "Você está tão magra; poderia jurar que voltou a vomitar", Kym diz a Rachel enquanto ela prova o vestido de casamento.

Inevitavelmente, Kym provoca um turbilhão de emoções na sua breve estadia em casa. Ela chega, como um furacão, mas sabe do seu prazo de validade. Ela sabe que quer - e precisa - ir embora. Este reencontro provoca uma catarse familiar, uma troca de confissões veladas, a abertura de um baú de mágoas e lembranças que ninguém queria abrir, muito menos na véspera de um casamento. Mas esse parlamento coletivo, de uma forma ou de outra, também se mostra necessário e frutífero sob inúmeros prismas. Kym fere aqueles que ama, para ser ferida de volta e, talvez assim, enxergar mais claramente os seus fantasmas. É o seu jeito e, certamente, o faria diferente se pudesse. Isso é o que faz a atuação de Hathaway tão comovente.

Kym sabe, perfeitamente, dos seus defeitos e da sua capacidade (auto)destrutiva. Ela só não é capaz de fazer diferente, é como se isso estivesse realmente além da sua capacidade. Podemos ver isso em cenas emblemáticas em que ela, alguém tão incrédula e sarcástica, fecha os olhos para repetir - como num ato de fé - as reflexões de auto-ajuda do seu grupo de dependentes anônimos. Kym deseja ser diferente, "normal", se ajustar. Ela só não sabe como fazê-lo.

Anne Hathaway desfila um show de interpretação neste papel caótico, profundo, atormentado - quase "feia" - tão diferente das personagens delicadas e encantadoras com as quais ficou famosa. Dando vida à uma Kym tão perdida, Hathaway mostra outras cores e isso é parte da alma deste filme. Os olhares, sorrisos, lágrimas; o desejo desesperado de viver - mesmo que isso implique em atentar contra a própria vida - Kym é um ser nu, caminhando solitário entre aquelas pessoas que não a compreendem e que, provavelmente, nunca compreenderão.

Anne Hathaway desfila um show de interpretação neste papel caótico, profundo, atormentado - quase "feia" - tão diferente das personagens delicadas e encantadoras com as quais ficou famosa. Dando vida à uma Kym tão perdida, Hathaway mostra outras cores e isso é parte da alma deste filme. Os olhares, sorrisos, lágrimas; o desejo desesperado de viver - mesmo que isso implique em atentar contra a própria vida - Kym é um ser nu, caminhando solitário entre aquelas pessoas que não a compreendem e que, provavelmente, nunca compreenderão.

Mas, como nas nossas famílias disfuncionais (e verdadeiras), há espaço para a mágoa, sim, e para a redenção. Porque nós também amamos aqueles familiares que nos fazem mal, que nos ferem. É parte do contrato, da lógica que sustenta qualquer família disfuncional. Não há exílio, longe disso, mantemos perto aquelas pessoas que, normalmente, iríamos querer longe. Isso é ilustrado lindamente numa cena de cortar o coração em que Rachel dá um banho em sua irmã, Kym. Um momento comovente, imensamente delicado, decisivo. "Estou tão feliz de você estar aqui, com a gente", diz Rachel para sua irmã.

Se Kym pudesse, se fosse capaz disso, ela feria tudo diferente

Não, definitivamente, não é fácil gostar de "O casamento de Rachel". Como a própria Kym, o filme se esforça para que não gostemos dele. Basta não ceder a esse jogo para descobrir um filme, mais que bonito, honesto e muito bem feito. Um filme realmente necessário.

Marcadores:

Cinema,

Cultura e Arte,

Idéias e Reflexões,

Recomendo

Assinar:

Postagens (Atom)